最近,山西一位農(nóng)民工大叔的文章《我的母親》火了。

在街頭,一名短視頻博主用這篇1957年的高考作文題,發(fā)起寫作挑戰(zhàn)。60多歲的安大爺提筆成文——

“母親啊,一輩子就沒閑過,天不亮就起,摸著黑才歇,家里家外,操不完的心,穿的永遠(yuǎn)是洗得發(fā)白、補(bǔ)了又補(bǔ)的衣裳”;

“墳頭上的草青了又黃,黃了又青,就像我的念想一樣,一年年總也斷不了。我已經(jīng)當(dāng)了爸爸,又當(dāng)了爺爺,但我已經(jīng)三十多年沒叫過媽媽了。”

沒有宏大敘事,沒有濫俗抒情,情感真摯,話語樸素,還帶著泥土香。視頻一出,數(shù)百萬網(wǎng)友點(diǎn)贊。

安大爺來自太原鄉(xiāng)間,高中后當(dāng)兵,退伍后種地,農(nóng)閑時(shí)進(jìn)城當(dāng)建筑小工。他花了三四個(gè)小時(shí)寫完這篇文章。網(wǎng)友感嘆,“最好的文字,無外乎一句句掏心窩子的話”“打動(dòng)人心的不是華麗的詞藻,而是把心掰開,給人看看里面藏著的故鄉(xiāng)與童年”。

安大爺以《我的母親》為題撰文。(圖源:網(wǎng)絡(luò))

像這樣的“草根作者”還有不少。

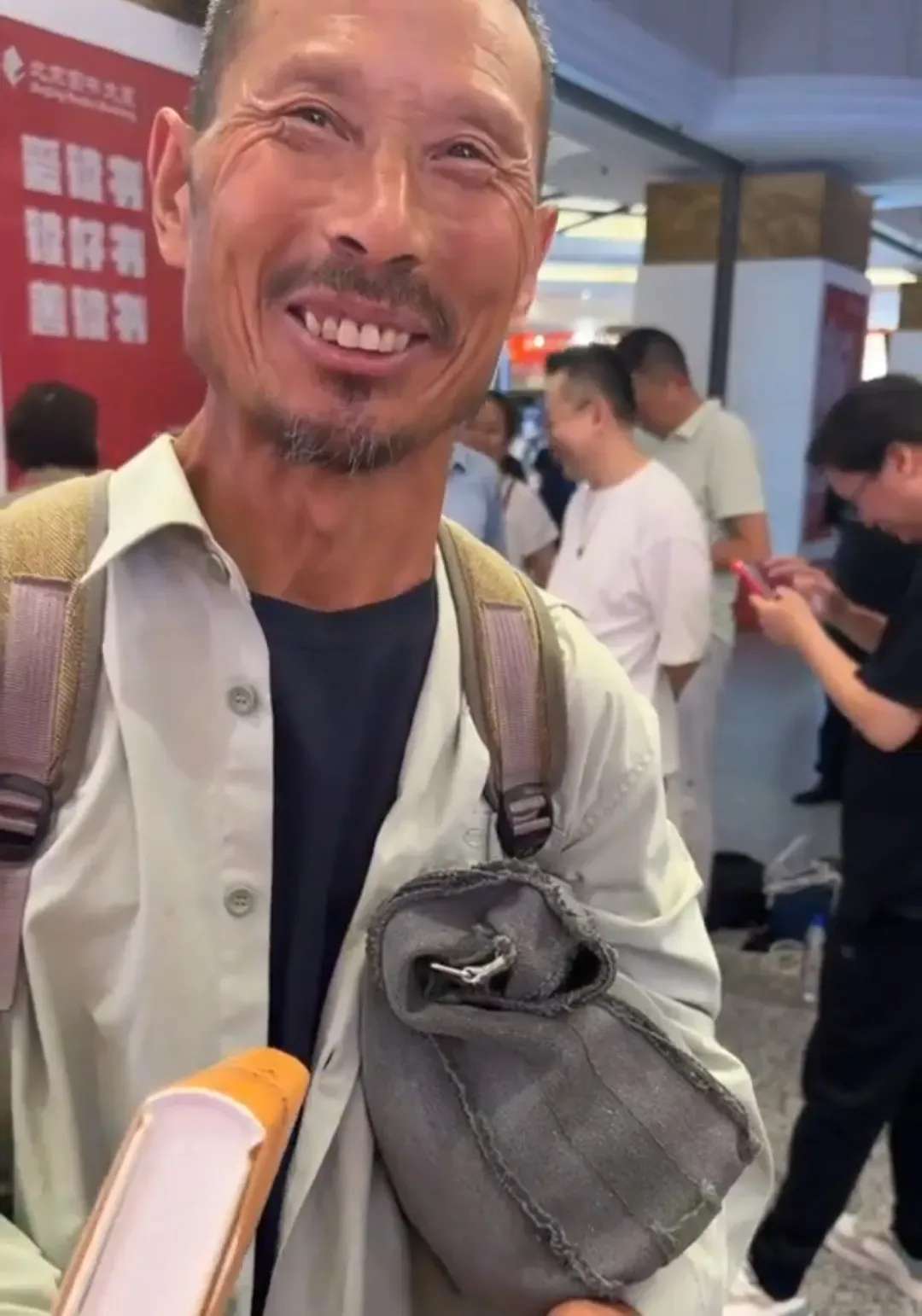

北京圖書大廈,作家陳行甲的新書分享會(huì),農(nóng)民工劉詩利駐足。他衣著樸素,神情局促,臉上有田壟般的皺紋,眼里閃著對(duì)書的渴望。見此情景,陳行甲送上簽名書,感慨這位老哥是自己書寫生涯得到的最高褒獎(jiǎng)。沒幾天,劉詩利在《人民日報(bào)》撰文,說讀書就是“把自己弄得好一點(diǎn)”,既能提高水平、把事情做好,又能獲取信息、讓心情變好。

短視頻平臺(tái)上,桃農(nóng)“沂蒙二姐”呂玉霞寫詩,獲贊千萬。背著鋤頭,她吟出“黃金碩果綴滿枝”;手捧春雪,她形容“這是老天爺撒的糖霜鹽,是麥苗打滾撒的歡兒”;談及自己的50歲,說那是“一壺酒,抬頭望星斗,滿目懷舊。”

還有農(nóng)村婦女劉小樣的“我寧可痛苦,我不要麻木”;

還有“外賣詩人”王計(jì)兵記錄送餐苦樂悲歡的6000多首詩;

還有菜販陳慧守著攤位寫出的市井長卷……

這些“草根作者”,行當(dāng)不同,閱歷迥異,但他們富足的精神與發(fā)乎內(nèi)心的文字,都讓人贊嘆共鳴。

劉詩利(圖源:網(wǎng)絡(luò))

為什么這樣的故事能打動(dòng)人?

有人說,是因?yàn)樗麄儤銓?shí)粗糲的外形,或農(nóng)民、建筑工、外賣員等職業(yè)身份,與“讀書人”“作家”的通常印象產(chǎn)生反差,有“反差感”。但我們要說:讀書和表達(dá),從來也不是什么人群、某些身份的專利。

安大爺文章成爆款,有創(chuàng)作者說好文章就該如此,從生活里找素材,帶著泥土味;劉詩利走紅后,出版社編輯感嘆閱讀無關(guān)身份,只關(guān)熱愛;一位主持人和“沂蒙二姐”并肩坐下、分揀桃子,體會(huì)到“只有和土地連接緊密、和勞動(dòng)連接緊密、和普通人的生活連接緊密,才能打動(dòng)人心!”

唯有真誠動(dòng)人心。

無論境遇如何,只要對(duì)生活有期待、有渴望,只要想表達(dá)、愿訴說,就能夠“我以我手寫我口”,就能夠“發(fā)乎于心而成于文”。文化是所有人皆可耕耘的田野,下里巴人和陽春白雪也從來不是二元對(duì)立。

對(duì)普通人來說,閱讀與寫作不僅是連接精神世界的橋梁,更是實(shí)現(xiàn)認(rèn)知成長的動(dòng)力,是拓寬人生的機(jī)遇。

就像劉詩利說,現(xiàn)在大家工作都很忙,好像很難抽出時(shí)間讀書,但人是有一定主動(dòng)性的,真想讀的話,總能抽出時(shí)間,獲取知識(shí)。

就像陳行甲說,看到劉詩利,他想起那句話:“這片土地上的人和事是無窮無盡的。”——是的,這片土地上的人和事無窮無盡,只要心懷詩意,樸素的生命也能廣闊無垠。

文/雨住

編輯/點(diǎn)蒼

來源/俠客島微信公眾號(hào)

責(zé)編:陳亞楠、王珊寧