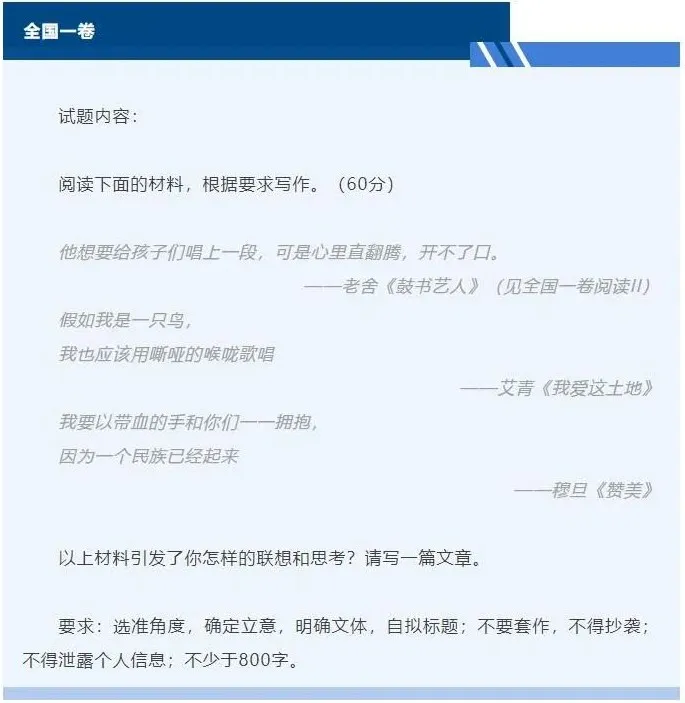

今年高考,全國一卷的作文題別出機(jī)杼——

(圖源:新華網(wǎng))

用這三位中國現(xiàn)代作家的作品來命題,頗有深意。

一

考題中提到的這三部作品,創(chuàng)作時(shí)間都在抗日戰(zhàn)爭前后。創(chuàng)作主題,都有關(guān)戰(zhàn)爭與救亡。

老舍的長篇小說《鼓書藝人》,講一批北方的大鼓藝人抗戰(zhàn)時(shí)逃到重慶,堅(jiān)持演唱抗戰(zhàn)鼓詞激勵(lì)民眾。題中“想要給孩子們唱上一段,可是心里直翻騰,開不了口”的,是小說主人公方寶慶。他在民族危亡時(shí)加入抗日?qǐng)F(tuán)體,給受苦受難的孩子們唱鼓詞。

艾青的《我愛這土地》,中學(xué)課本里有,很多人會(huì)背。1938年武漢失守,艾青撤到桂林,不久后寫下此詩。當(dāng)時(shí)中華大地多災(zāi)多難,詩人心里郁結(jié)悲憤;即便喉嚨嘶啞,也仍堅(jiān)持為祖國歌唱,因?yàn)椤皩?duì)這土地愛得深沉”。

詩歌《贊美》,詩人穆旦的作品,寫于抗戰(zhàn)最艱苦的相持階段。也入選過一些中學(xué)課本。穆旦想說的是,中國人民雖衣衫襤褸、血污浸身,甚至“溶進(jìn)死亡里”,但始終為擺脫屈辱、爭取自由而戰(zhàn),因?yàn)椤耙粋€(gè)民族已經(jīng)起來”。

三則引文,聲量不斷遞進(jìn),情感噴薄而出,從“開不了口”到“以帶血的手和你們一一擁抱”,從人民蒙難到自強(qiáng)拼爭,每一句都攝人心魄,走向國人心靈深處。

從左至右依次為老舍、艾青、穆旦

二

中國文化傳統(tǒng),講究知人論世。讀懂三位作家的人生與時(shí)代,可以更好地理解高考作文的命題。

抗日烽火中,一大批知識(shí)分子主動(dòng)擔(dān)負(fù)起喚醒民眾、團(tuán)結(jié)民眾的使命。許多生活在大都市的作家走出書齋,或投筆從戎,或去往敵后,或參加戰(zhàn)地群眾工作……

題中這三位作家,都是如此。

1938年中華全國文藝界抗敵協(xié)會(huì)成立后,老舍出任總務(wù)部主任,投身抗戰(zhàn)文藝工作。戰(zhàn)時(shí),他寫就《四世同堂》,書里講,文人在戰(zhàn)前可以“閉門飲酒栽花”,在戰(zhàn)時(shí)必須有“殺身成仁的骨氣和操守”。

艾青,抗戰(zhàn)時(shí)期力倡詩歌大眾化,主張?jiān)娨白呱辖诸^、走向廣場”,在戰(zhàn)時(shí)寫了多部詩集。1941年,艾青和其他進(jìn)步知識(shí)分子一同,經(jīng)過47次崗哨檢查,抵達(dá)了心中的燈塔——延安。在那里,他們動(dòng)手挖窯洞、建校舍、開荒種地、投身救亡。

穆旦的經(jīng)歷也很傳奇:他投筆從戎,加入中國入緬遠(yuǎn)征軍,到緬甸叢林中對(duì)日作戰(zhàn)。在野人山中,穆旦的戰(zhàn)馬死去,他和士兵們一同逃亡,曾斷食七八日之久。可以說,從一介書生到戰(zhàn)場翻譯官,穆旦的每首詩都展露了“本土上的一切呻吟,痛苦,斗爭和希望”。

把視野放寬就會(huì)發(fā)現(xiàn):抗戰(zhàn)時(shí)期,在解放區(qū)、國統(tǒng)區(qū)、淪陷區(qū)、在海外,中華民族的優(yōu)秀知識(shí)分子始終與民族、國家、人民共進(jìn)退。他們大多放棄個(gè)性追求,為民族存亡吶喊,將人生融入家國命運(yùn),將文字與藝術(shù)化作力透紙背的熱血。

這種家國情懷、民族大義,透過國家掄才大典的作文命題,閃耀在泱泱華夏的歷史星空。

抗戰(zhàn)時(shí)期的延安(圖源:網(wǎng)絡(luò))

三

今年是抗戰(zhàn)勝利80周年。

抗日戰(zhàn)爭勝利,一個(gè)偉大民族就此昂首屹立。

抗戰(zhàn)期間,一位名叫伊文思的荷蘭導(dǎo)演來華拍攝紀(jì)錄片(他贈(zèng)送的膠卷和攝影機(jī),后來在延安拍出了《南泥灣》)。在這部名為《四萬萬人民》的作品中,伊文思說:“我拍了一個(gè)在戰(zhàn)爭中瓦解、又在戰(zhàn)火中形成的國家,我看到了勇敢!”

是的,勇敢。冒著敵人的炮火,用血肉筑成長城——這是中國人不屈不撓的真實(shí)寫照,是中國人永不磨滅的歷史記憶,更是一代代中國人永遠(yuǎn)高揚(yáng)的時(shí)代精神。

寫到這里,島妹想到一個(gè)故事:

1934年夏,作家蕭軍從哈爾濱輾轉(zhuǎn)前往青島,把小說手稿藏入茶葉筒,躲避盤查。后來,魯迅為這部名為《八月的鄉(xiāng)村》的抗戰(zhàn)小說寫下評(píng)語——

“作者的心血和失去的天空,土地,受難的人民,以至失去的茂草,高粱,蟈蟈,蚊子,攪成一團(tuán),鮮紅的在讀者眼前展開,顯示著中國的一份和全部,現(xiàn)在和未來,死路與活路。”

重讀這些文字,我們不僅是在觸摸歷史的溫度,更是在確認(rèn):那些以生命書寫的“勇敢”,早已成為我們血脈中最深沉磅礴的力量,照亮前路,永不磨滅。

文/點(diǎn)蒼

編輯/綾波

來源/俠客島微信公眾號(hào)

責(zé)編:黃之安、王珊寧